新生兒檢驗

藥物性耳聾基因檢測

顧名思義,藥物性耳聾就是使用某種藥物或接觸某些化學制劑而引起的耳聾。根據國家頒布的《常用耳毒性藥物使用規范》耳毒性藥物有18類100多種,包括抗生素、利尿劑、抗瘧藥、抗腫瘤藥、抗驚厥藥、鎮靜劑、疫苗等,其中以氨基糖苷類抗生素造成的耳聾最多,這些藥物均對人的第8對神經(聽覺神經)有毒副作用。

-

藥物性耳聾概況

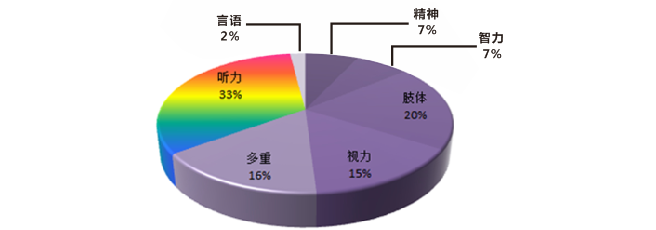

在我國8000萬殘疾人群中有多達三分之一相當于2700萬的聽力殘疾人群。而這2700萬的聽力殘疾人群當中,1~7歲聽障兒童約有80萬。每年2000萬新生兒中,嚴重聽力障礙發生率為1‰~3‰。新生兒出生聽力缺陷給家庭及社會帶來了嚴重的經濟和精神負擔。耳聾不僅表現為聽不見外界的聲音,還會影響語言的發育,導致患者無法與外界進行溝通。

有關數據表明,我國每年新增6萬聽力障礙兒童中有30%-40%的耳聾患者是由耳毒性藥物致聾的,藥物性耳聾也是最有可能避免的一種聽力殘疾。為了預防藥物性耳聾的發生,國家頒布了《常用耳毒性藥物使用規范》。用藥前明確的知道個體是否攜帶藥物性耳聾基因,嚴格避免接觸耳毒性藥物成為了預防藥物性耳聾至關重要的環節。

-

藥物性耳聾就在你身邊

2005年春晚“千手觀音”領舞湖北姑娘邰麗華就是一位藥物性耳聾的受害者,參演的21位演員中有18位也是因藥物致聾

2005年春晚“千手觀音”領舞湖北姑娘邰麗華就是一位藥物性耳聾的受害者,參演的21位演員中有18位也是因藥物致聾

2008年北京殘奧會圣火采集使者姜馨田,1歲的時候因高燒注射耳毒性藥物慶大霉素導致耳聾。

2008年北京殘奧會圣火采集使者姜馨田,1歲的時候因高燒注射耳毒性藥物慶大霉素導致耳聾。

-

藥物性耳聾的特點

預防最佳

至今尚無有效的治療方法,預防是最佳手段

早期無癥狀后果嚴重

藥物性耳聾的患者在使用耳毒性藥物前和正常人沒有任何區別,難以提前察覺,一旦用藥就可能會造成“一針致聾”的嚴重后果,并且藥物性耳聾一般為雙側、永久性耳聾,多不可逆。

個體敏感性差異

臨床上個體對藥物的敏感程度不同:有的患者使用耳毒性藥物后沒有出現耳聾,而有的患者使用非常少的劑量甚至單次劑量的藥物就會導致耳聾。

藥物敏感性與遺傳相關

多年的科學研究表明,線粒體基因的突變是造成個體對耳毒性藥物敏感的主要原因,突變基因的攜帶者是氨基糖苷類抗生素等耳毒性藥物的敏感個體。

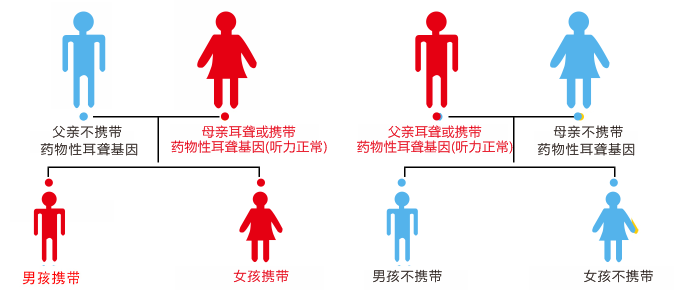

母系遺傳

線粒體DNA呈母系遺傳方式,母親會將突變遺傳給后代,后代中女性可將突變的線粒體DNA繼續傳給下一代,而男性則不再下傳。

-

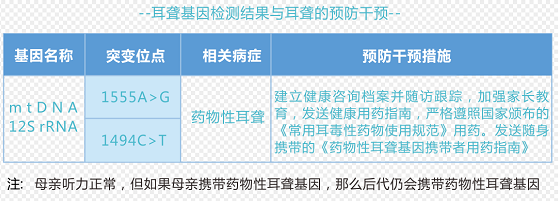

藥物性耳聾的預防與干預

我國7歲以下的聾兒中,有30%-40%是由藥物毒副作用導致的。如果家長能夠對新生兒進行早期藥物性耳聾基因檢測、就醫用藥嚴格遵照國家頒布的《常用耳毒性藥物使用規范》執行;如果我們的社會能夠更廣泛地宣傳用藥安全、用藥禁忌,悲劇就不會發生。

-

藥物性耳聾的遺傳

-

新基因格藥物性耳聾基因檢測項目介紹

新基因格采用特異性引物擴增和熒光PCR技術,利用高分辨率溶解曲線,對人類線粒體DNA(mtDNA 12S rRNA)上的1555A>G和1494C>T位點進行檢測,確定受檢者的線粒體DNA是否出現藥物性致聾突變出現。彌補常規聽力篩查的不足,早發現、早干預、從而達到防殘減殘、提高人口素質的目的。

●技術優勢

靈敏 可準確檢測低至1ng的DNA模板樣本

特異 采用特異性引物擴增和實時熒光PCR技術,有效避免假陽性和假陰性結果的常勝,保證結果的準確可靠

準確 通過權威醫院臨床樣本盲測驗證,其檢測結果與基因測序所得結果100%吻合

防污染 全密閉檢測,無需開蓋,可預防交叉污染的發生

專業 分子水平的快速檢測,為患者提供專業指導

●適用人群

新生兒

臨床所采用的傳統聽力測試不能發現孩子是否是藥物性耳聾基因攜帶者,通過藥物性耳聾基因檢測

明確基因型,為孩子的就醫用藥提供終生指導,避免“一針致聾”。

其他

兒童:盡早為孩子進行基因檢測可以提前獲知潛在的風險,避免因誤用藥物而發生耳聾。

結核病患者:結核病患者在抗生素治療過程中會出現聽力下降,藥物性耳聾基因的篩查非常必要。

耳聾患者及其親屬:通過基因檢測可以明確病因,同時耳聾患者的親屬屬于高危人群,應及早進行篩查。

已育有聾兒的夫妻:自身聽力正常,但生育耳聾孩子的夫妻,進行基因檢測查明原因,為生育健康的二胎提供指導。

任何年齡階段人群:關注自身及家人健康,希望通過基因檢測排除潛在危險的廣大群眾。

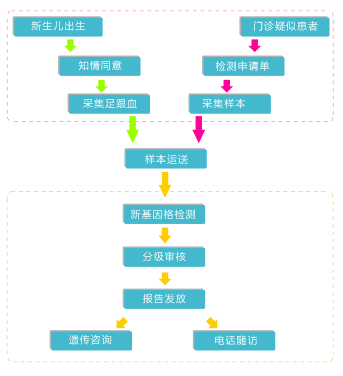

●服務流程